|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

★「<新版>入試社会の攻略問題集」 この問題集をやれば、社会の入試勉強は特に要りません ! 塾の講習や対策なんて受ける費用も時間ももったいない・・・、まったく要らない、と言いたいくらい。この1冊を入試までしっかり勉強していけば、まず偏差値65以上はとれるでしょう。社会が好きで成績上位の生徒は、70を超えることも過去の例では稀ではありません。なかに、73や75に到達した生徒、入試本場で満点をとった生徒の報告もいただいています。 ●中1・2生は、「実力をつける地理と歴史」問題集のほうが編集内容と構成上、社会の勉強には向いています。) |

| 下のように「資料記述式問題」と「実力判定テスト」のふたつを追加補充しました! 従来の<A>入試土台編と<B>入試実践編だけでも入試対策の勉強にはじゅうぶん足りているのですが、生徒の知識吸収にスキが出ないよう、あらたに補強した次第です。(また同時に「地理分野」について、解答編では、わたしが書いているアドバイスの一部データを最新のものに修正しました。) |

| 問題プリントは、「<A>入試土台編」35枚と「<B>入試実践編」65枚に、そして今回、「記述式問題」23枚と「実力判定テスト」18枚を新たに追加補強しました。計141枚の構成になっています(解答も同枚数)。 学校の社会の実力テスト対策の勉強に大いに役立ち、効果が期待できる問題集ですが、それ以上に、入試へ向けた本格的な土台の知識形成と、公立入試に向けた実践力の飛躍的な養成に、この問題集は、極めて威力を発揮すると確信しています。 問題「<A>入試土台編」と「<B>入試実践編」では、長年の入試社会に向けた学力養成のノウハウをすべて盛り込んだ構成になっていますが、さらに今回、「記述式問題」を新たに付け加え、補強しました。これは大半の生徒が苦手とする、またあまり勉強したがらないことは承知していますが、入試ではそんなことは言っておれません。高得点を目指す生徒はこれを通して、豊富に演習し、記述のしかたに慣れ、かつ会得してみてください。そしてまた、「実力判定テスト」を3分野に別けて新たに作成しました。これの利用のしかたはいろいろです。<下に書いています。> 高校入試へ向けた社会の勉強は、この1冊でほか何も必要ありません。 (あとは各生徒、自分の都道府県の過去問だけ、時期が来れば行ってください。)。この問題集の内容をしっかり吸収し暗記して、入試本番で高得点を取ってほしいと願っています。 |

| 中3生を想定した勉強の進め方ですが、まず<A>と<B>のどちらからやってもいいように作ってあります。<A>の「土台編」を勉強してから<B>の「実践編」、そして「記述式問題」など実践問題をやるのが基本ですが、社会にある程度自信がある生徒、また時間的に余裕がない生徒は、<B>から始めて<A>を、そして記述式をやっても構いません。大切ななことは、三つとも最後まできっちり仕上げることです。 実力判定テストの勉強のしかたとしては、三つ書いておきます。 ・最後にする。→<A>と<B>そして「記述式問題」の勉強をすべて済ませてから、自分の社会の学力がどれだけついたのかをチェックする。当然これが、もっとも高い点数がとれる。弱いところはまた<A>と<B>に戻ってくり返しの勉強をすればいい。さらに実力は上がる。 ・初めにする。→公民分野はまだ勉強途中ですから、地理と歴史分野のテストをする。現状どれほど社会の実力があるのか、試してみるのもいいですね。まずは70点以上とれれば、そこそこは力があります。しかし、まだそこそこでしかない。本格的な勉強を<A>と<B>をやっていってみてください。学校のテストはできているのに、70点以下になる生徒は多いでしょう。頑張り次第で、ぐんぐん伸びていきますから、時間かけ<A>と<B>を勉強してみてください。 ・学校の実力テストの前にする。→これは時間がない場合に限ります。何もしないで受けるより、10点はすくなくとも成績アップに効果があるはずです。でも、そのあとはしっかり基本からの勉強が必要です。 |

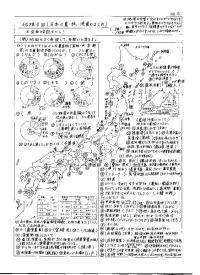

| 問題集<A>と<B>のCONTENTS&問題イメージ |

| 拡大見本はキレイではありませんが3枚あります。<A>の歴史<B>の地理と公民です。(クリックしてください) |

| <A>入試土台編(35枚) | ||

| 地理(12枚) Version5 | 歴史(14枚) | 公民(9枚) |

| 1回・世界の地形のまとめ | 1回・よく出る歴史資料のまとめ | 1回・基本的人権・地方自治 |

| 2回・人々の生活と環境のまとめ | 2回・.入試に出た重要語句・82問 | 2回・国会・内閣・裁判所 |

| 3回・世界の農業中心のまとめ | 3回・よく出る文章資料のまとめ | 3回・経済のまとめ |

| 4回・世界の鉱工業のまとめ | 4回・入試に出る地名・場所 | 4回・社会保障・国際連合 |

| 5回・日本の地形のまとめ | 5回・歴史年表(日本)暗記 | 5回・入試に出た重要語句・80問 |

| 6回・日本の農・林・漁業のまとめ | 6回・入試定番の記述式問題 | 6回・入試に出る記述式問題 |

| 7回・日本の工業のまとめ | 7回・政治中心のまとめ | 7回・覚えておくべき法律名・略語 |

| 8回・グラフ・資料を読み解く問題 | 8回・文化と経済のまとめ | 8回・入試に出る憲法の条文 |

| 9回・入試定番の記述式問題 |

| 地理6回の解答 | 歴史3回の解答<拡大> | 公民3回の解答 |

|

|

|

| <B>入試実践編(65枚) | ||

| 地理(19枚) Version5 | 歴史(27枚) | 公民(19枚) |

| 1.世界地理 | NO.1〜9 | 1.古代 | NO.20〜23 | 1.基本的人権 | NO.47〜50 |

| 2.日本地理 | NO.10〜19 | 2.中世. | NO.24〜28 | 2.国会・内閣・裁判所 | NO.51〜56 |

| 3.近世 | NO.29〜33 | 3.経済 | NO.57〜62 | ||

| 4.近代・現代 | NO.34〜39 | 4.国際社会 | NO.63〜65 | ||

| 5.歴史の総合 | NO.40〜46 |

| 地理NO.3の解答<拡大> | 歴史NO.22の解答 | 公民NO.63の解答<拡大> |

|

|

|

|

||||||||||||||||

| 実力判定テスト |

|

||

| 地理分野 | NO,1〜NO.7 | 合格80点以上 | |

| 歴史分野 | NO,8〜NO.13 | 合格85点以上 | |

| 公民分野 | NO,14〜NO.18 | 合格85点以上 | |

| 合格基準点は偏差値で68くらいに置いています。詳しくはプリントに載せています。 | |||

上でも書きましたが、「<A>の土台編」を勉強してから「<B>の実践編」と「<c>公立入試社会の資料記述式問題」をやっても、あるいは「<B>の実践編」とから始めて「<A>の土台編と」「<c>公立入試社会の資料記述式問題」をしても、どちらからでもいいと思います。ただひとつ守ってもらいたいことは、問題をやったあと、よく解答をみることです。 問題をやって、解答を合わす。これは勉強の3分の1をしたに過ぎません。次の3分の1は、解答とその説明をよくみて、正解であったのは自分の知識の確認をし、間違いやわからなかったものは、なんで間違ったのかをよく追求し理解しわからなかったものはよく覚えることです。通常、きちんと勉強できている生徒でも、ここまででしょう。まだあとの3分の1の勉強が足りません。 それは、この問題集の大きな特長でもあり入試への実力の武器でもあるのですが、解答にプラスして書いてある語句や説明、そして右欄(<B>の場合)に書いてある知識の整理や関連・拡大した解説、さらに暗記上の重要なまとめなど、じっくり時間をかけ深い理解の定着と暗記を図ることです。ここが実は、もっとも重要な学習なのです。 問題をすればふつう、それに関連した事項の確認や知識の拡大に、さらに教科書や参考書、ほかの問題集などを利用して勉強をするのが正しい基本なのですが、それでは手間と暇がいっぱいかかります。「効率的に」という言葉は大キライですが、あえて使うなら、勉強上の「効率的に」というのは、こういう場面でこそ使いたい。ふんだんに、この「効率的」を採り入れていますので、最終各自の都道府県の入試過去問をする以外、こと社会に関する勉強は、この1冊の問題集を徹底的にやればじゅうぶんかと考えています。どうか社会の入試勉強では、本物の勉強をしてみてください。それにあらん限り応えた問題集が、この「<新版>入試社会の攻略」です。 |

|

|

| 社会と理科の問題集についてのご父母の方からのお便り | ||

| トッポ先生、こんにちは。地理と歴史・理科の問題集、おかげさまで届きました。ありがとうございました。娘と、早速問題集を拝見致しました。すべて手書きの問題集・・・。改めて、トッポ先生の凄さを実感致しました。娘も、理科の入試と聞いて始めは敷居が高いと思っていたようですが、先日の定期テストでも出題されたような問題がちらほらとあったので「頑張れば、できるかも!」とやる気が出たようです。中学校での成績(1学期)は、1年 310人中○位(toppo注:上位5%以内)でした。本人は、もう少し順位を上げたいそうです。先生がいつもおっしゃっているように「本当の実力をつける」ために、今回購入させていただいた問題集を地道にこなしていきます。 | いつもお世話になっております。中2の子の母です。歴史と地理、理科の問題集を使わせていただいております。おかげさまで、先日の社会の定期テストで初めて90点。理科は100点をとることができました。それでもまだ志望校には安全圏の下位ほどの位置にあります。時間の割りに順位が上がらない感があります。たぶん、数学、英語の補強が不足していたのだと思います。そこで英・数の中2実力テスト対策問題集をお願いする次第です。良問に繰り返しあたって覚える努力をさせ、何とか安全圏の中ほどに位置させたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 | お世話になっております。入試理科の攻略問題集を確かに受け取りました。早速の発送ありがとうございました。トッポ先生の理科の問題集をだいぶ前から購入しようかどうしようか迷っておりました。娘がすでに持っている理科の問題集は悪くはないのですが、問題の数や種類が十分ではない様な気がしておりました。来週末中学に入って初めての定期試験がありますが、がんばってほしいものです。彼女の勉強の仕方には甘さを感じますが、そこは彼女が自分で自分に合った勉強方法を開拓して行くしかないのであまり口を出さないように見守っていこうと思っています。それから、先日娘がこんなことを言っておりました。「社会(日本史)のワークブック、結構簡単にできちゃったよ。前にやったトッポ先生のプリント(力のある社会)、覚えてるから。」トッポ先生のおしゃった通り、中学の社会の勉強にも役立っているようです。悪戦苦闘しながらもやったかいがありました。 |

| 20時に教材が届きました。息子は、今日から証明問題に取り組んでいます。さすがトッポ先生! 良問揃いのテキストに親子共々感心させられています。高校受験に向けてこれらの問題集で最後までやり通して頑張って欲しいと思います。娘は1.2年用の社会が身近に感じられる様で「これならできる」と喜んでおります。 | こんばんは。12月に教材を送って頂きました、Hです。ご指導頂いた通り、短い冬休みに英語を中心とした勉強を進めてまいりました。<中略>しかしながら、先日の初めての実力テストで、少しの努力?!の成果が見られ英語に関しては、本人の納得のいく点数をとることができたようです。そこで、今回は本人の希望もあり、社会の地歴セットを希望致します。よろしくお願いします。 | 妹尾先生の教材を選んだ私に間違いはなかったと、今改めて確信しております。本当に感謝でいっぱいです。以前アドバイスを頂きました理・社の教材を購入せて頂きたいと思っています。 |

| 塾から先ほど(23時)帰宅した娘に、届いた問題集を見せましたらまず、その周りにくるまれていた理科の解答用紙を凄い勢いでバッと見て<略>(娘は理科が一番好きで、理科はいつも学年で1番なのですが、今度の範囲は難しいと言っていました)また、「解答の解説が丁寧でなんて分かりやすい!」と言っておりました。いつもは塾から帰ったら、私と30分〜1時間くらい話をしてから自分の部屋に入るのですが、英語の問題集を見るやいなや、「すぐにやる。」と二階 に上がって行きました。娘の志望校は偏差値60台後半なのですが、合格に向けてがんばってほしいです。今「英語の2ページ分やった。」と部屋から降りてきたのですが、全部解答できてもミスだらけだったそうで、ビックリしたと言っていました。解説でコツが分かりやすく、問題集で間違いが無くなれば、成績はあがると思うと言っています。注文して良かったと1日目から思った次第です。 | いつもお世話になりありがとうございます。先生の通年用数・英の問題集を使わせて頂き、期末テストで良い点数を取ることが出来ました。今回は理科の問題集をお願い致します。 | 社会・理科の問題集届きました。ありがとうございます。手作り・・息子はコレにかなり感動を覚えたようです。 一緒に入っていた英語のプリントを目にした息子が やっぱり英語も欲しい・・とのことなので注文させていただきました。今回の社会・理科も 情報提供は私がしましたがやると決めたのは息子です。英語も自らやりたいといいました。迷うことなく購入させていただきました。値段に多少?躊躇しますが、値段以上の価値のある問題集だと思います。下手な塾に通うより何倍も安心です。印刷された 冷たい印象のものとは違い常に先生の思いを感じながら勉強ができそうですね。先生の問題集から沢山吸収してくれると思います。 |

| 先日、中1の英・数を注文しました者です。先生の問題集は、とても勉強になると、娘は意欲的に取り組んでおります。今回は娘の希望により、本人にとっては弱点である実力をつける地歴に挑戦したいと思っております。 | ||

| メールありがとうございました。では、歴史の要点・総まとめ、入試社会の攻略、入試理科の攻略に決めようと思います。あとは信じて頑張るのみ、ですね。英語や図形で、先生の問題集をきちんとやれば、結果がでることを実感しているので、きっと頑張れると思います。 | ||

| 妹尾先生こんにちは 暑い日が続く中、地理の問題集を完成させていただき有難うございます。待っていました、地理の問題集完成を! これだけのものを完成させるのは本当に大変だったこと、メルマガで読ませていただき感動しました。作り手の考え、気持ち、意図が手に取るようにわかり、この問題集を手にする側も気持ちが引き締まる思いです。これは、市販の画一的な問題集では得られない「顔の見える問題集」としての一つの良さだと思います。先生の熱意をがっしりと受け止めるほどに息子がこの問題集に取り組んでくれたらと願います。先生ありがとうございました。 | 理科の問題集が定期テストに大変役立ち、満点近くとることが出来ました。今回は社会の問題集をお願い致します。現在中学2年生ですが、定期テスト、入試(県立受験予定です)にむけてこつこつと頑張ってやっていきたいと思っています。これからもよろしくお願い致します。 | 前回「歴史中1&2」を注文しました○○です。娘の期末テストは前代未聞の悪さでした。やはり中2はダレル。トッポ先生の「数中2」と「歴史中1&2」をテスト前にやったおかげで、それらは86点、87点でしたが(でも不満です。もう少し取れる気がする。)、英語が辛うじて86点。後は…。娘から「値段は張るけど、夏休みに必ずやるから。買って。」と言われたので、今回、「英中2」と「理科」を注文します。娘よ!必ずモノにしなさい。 |

| 先日、中1の英・数を注文しました者です。先生の問題集は、とても勉強になると、娘は意欲的に取り組んでおります。今回は娘の希望により、本人にとっては弱点である社会に挑戦したいと思っております。 | ||